Prédication du dimanche 2 juin 2024 à Bôle

Lectures bibliques : Deutéronome 5,12-15, 2 Corinthiens 4,6-11 et Marc 2,23 à 3,6.

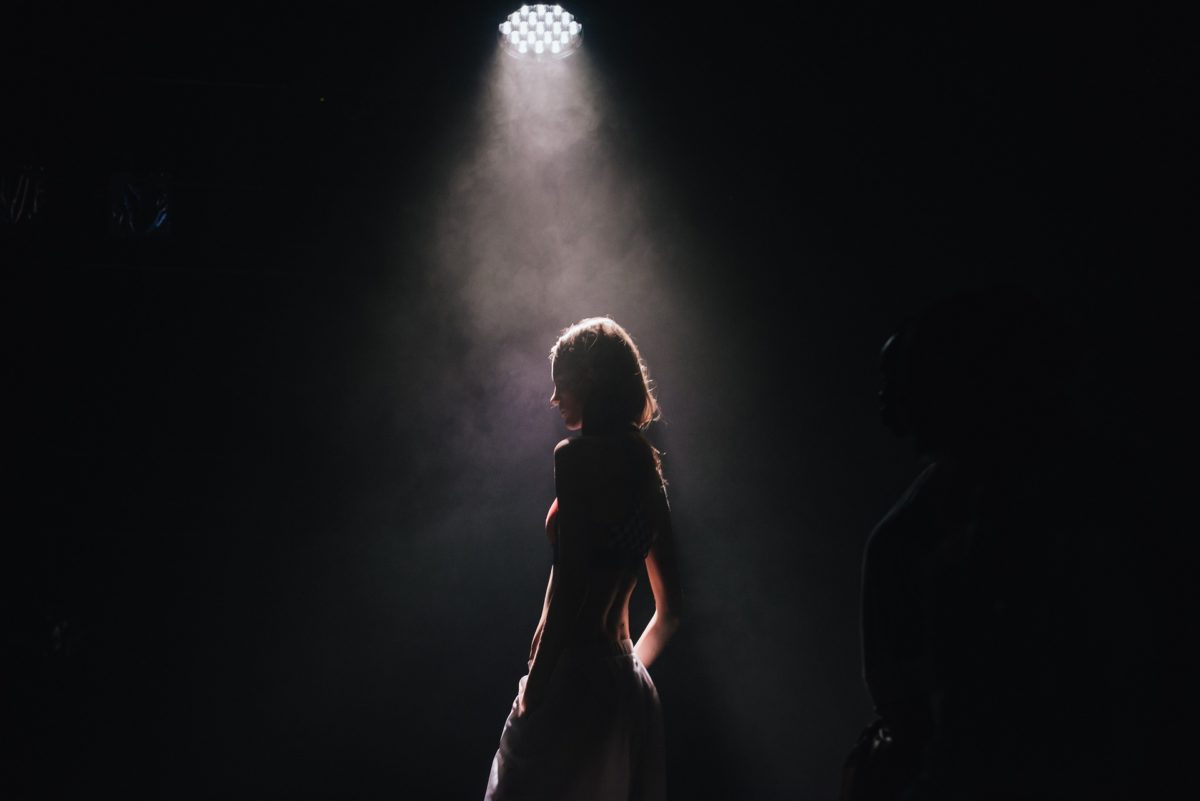

Viens au milieu

Lève-toi, viens au milieu !

«Viens au milieu», ce sont ces paroles qui ont retenti ce jour là dans la synagogue de la ville de Capharnaüm. À ces mots, un silence s’est installé. Un silence teinté d’un certain malaise. Il y a des choses qui ne se font pas. Et les édifices religieux quels qu’ils soient sont des lieux dans lesquels on ne contrevient pas aux codes et aux habitudes sans s’attirer des regards en coin.

Une tension habite ce silence : on attend de voir. Va-t-il oser ?

Viens au milieu. Ne reste pas terré dans l’ombre. Avance-toi aux yeux de tous.

En invitant cet homme à s’avancer, Jésus met en lumière non seulement cet individu, mais avec lui, il braque le projecteur sur des enjeux fondamentaux.

– Il place au centre la question de l’interprétation de la loi.

– Il met en lumière un désaccord profond sur le sens du sabbat.

– Il oriente les regards sur lui-même et sur son identité en tant que Messie.

Et en faisant tout cela, il joue sa vie. Rien de moins.

Viens au milieu. Et que les autres voient. Ou plutôt qu’ils observent, qu’ils épient, qu’ils jugent.

Ceux qui portent ce genre de regard n’écoutent pas. Il savent. Et ils attendent un faux pas pour, confortés dans leurs pré-compréhensions, fondre sur celui qu’ils ont déjà condamné.

Viens au milieu et qu’avec toi, homme anonyme à la main paralysée, soit mis à jour la grande question de la loi et du sabbat!

Un jour pas comme les autres

Près de la moitié des guérisons racontées dans les évangiles ont lieu un jour de sabbat. Si Jésus avait respecté les prescriptions de l’époque, il ne devrait y en avoir aucune. Ou un nombre minime car seul un danger de mort justifiait d’opérer un tel acte en ce jour sacré. Si la vie n’était pas en péril, il convenait d’attendre le lendemain pour agir. Toute guérison était considérée comme un travail. Et le jour du sabbat, le travail est proscrit.

Pourtant, si le sabbat n’avait rien signifié pour Jésus, s’il ne l’avait que négligé, un septième des guérisons auraient dû avoir lieu ce jour-là. Statistique pure.

Cette proportion, près de la moitié, met en lumière le fait que pour Jésus, le sabbat est un jour à part. Mais pas à part de la même manière que pour les Pharisiens. Un jour à part car un jour choisi pour faire du bien, pour libérer, pour sauver.

À ceux qui s’échinent à respecter de manière pointilleuse la prescription sabbatique : interdiction de tout travail, interdiction de sortie d’un périmètre restreint autour de son domicile, interdiction d’acte médical ou social, Jésus rappelle le fondement du 7e jour. À ceux qui sont choqués que ses disciples se permettent d’arracher des épis de blés, à ceux qui – juste avant dans le chapitre 2 de l’évangile de Marc – s’insurgent de constater que les disciples ne respectent pas le jeûne à l’image des disciples de Jean Baptiste ou des pharisiens, Jésus répond par l’action.

Il guérit, il nourrit, il restaure. Parce que telle est l’intention du sabbat. Ce jour mis à part appartient à l’intention créatrice de Dieu. Il n’est pas à bien plaire, c’est un commandement. L’équilibre de 6 pour 1 entre le travail et le repos est un don de Dieu.

Dans le livre de l’Exode, le commandement du sabbat est lié de manière explicite au récit de la Création, mais l’Ancien Testament ne contient pas une mais deux occurrences des 10 paroles, des 10 commandements. Dans le livre du Deutéronome, la prescription du sabbat est liée à l’événement fondateur du peuple d’Israël : la libération d’Égypte.

Prends soin de me réserver le jour du sabbat, comme le Seigneur ton Dieu l’a ordonné. Tu as six jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le septième jour, c’est le sabbat qui m’est réservé, à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune autre de tes bêtes, ni l’immigré qui réside chez toi ; tes serviteurs et servantes doivent pouvoir se reposer comme toi. Ainsi tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que je t’en ai fait sortir grâce à ma puissance irrésistible. C’est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, je t’ai ordonné de faire ainsi le jour du sabbat. Dt 5,12-15

Souviens-toi que tu as été esclave !

Viens au milieu, toi qui as été esclave. Esclave de ton infirmité qui t’a empêché de travailler, de toucher, de porter, de serrer comme les autres le font. Esclave de tes préjugés qui t’isolent et te ferment dans tes certitudes. Dieu n’a pas libéré son peuple pour qu’il devienne esclave autrement. Esclave d’un travail qui aliène, d’une idéologie qui ronge ou d’une religiosité désincarnée et insensée.

Dieu a libéré son peuple pour le rendre véritablement libre. Et qu’il exerce sa liberté en témoignant en paroles et en actes du salut qui lui est offert.

Un silence pour toute réponse

À l’homme à la main paralysée, Jésus dit : lève-toi, viens au milieu. Il l’appelle à se lever, à se mettre en mouvement. Puis Jésus se tourne vers ceux qui regardent, qui observent, qui épient. Et c’est à eux qu’il pose une question, avec eux qu’il entre en dialogue, ou tout au moins qu’il tente de le faire. «Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien ou de faire le mal ? De sauver un être vivant ou de le tuer ?» Pour toute réponse, les hommes se taisent.

Le silence. Peut-être se sont-ils sentis piégés. À cette question, il n’y a aucune possibilité pour eux de donner une bonne réponse. S’ils voulaient s’en sortir, ils devraient argumenter que la question est biaisée, que la prescription ne porte pas sur faire le bien ou faire le mal mais sur FAIRE tout court. Mais dire tout cela, ce serait entrer en dialogue, en débat, en contradiction. Donc reconnaître à Jésus le statut de vis-à-vis. D’homme avec lequel on peut débattre de théologie, donc le considérer comme une autorité religieuse. Et cela, ils veulent l’éviter à tout prix.

Alors ils se taisent. Mais le silence n’est pas neutre. Le silence n’est pas rien. Le silence est une action. Le silence, c’est le choix d’une parole qui n’est pas dite. Et de même que tout homme, toute femme, est responsable de ses paroles et de ses actes. Nous sommes aussi responsables de nos silences. Ne pas parler, ne pas dénoncer, ne pas s’offusquer… dans certaines situations, se taire c’est approuver, c’est autoriser, c’est laisser dire et laisser faire. Le silence de ces hommes provoque en Jésus rien de moins que colère et affliction. Des termes forts qui expriment l’impuissance et l’incompréhension de Jésus face à l’endurcissement des cœurs.

Il invite alors l’homme à tendre la main. Ce jour-là, dans la synagogue, un homme aura tendu sa main et celle-ci aura été guérie, libérée. Les autres seront repartis les poings serrés, bouillonnant de haine et d’esprit de vengeance.

Et voici qu’en quelques paroles, en quelques gestes, Jésus aura mis en lumière ce samedi là :

– la force émancipatrice d’une guérison, quand la dignité est rendue à un homme et qu’il peut sortir de l’ombre pour vivre au milieu de ses semblables

– la puissance libératrice de Dieu qui fait don de ses lois et de sa grâce

– et le courage du Christ qui assumera jusqu’au bout les conséquences de son refus de se terrer dans le silence.

Lève-toi et viens au milieu !

Dieu te libère de tes servitudes, de tes peurs et de tes silences.

Il te tend la main et te restaure.

Amen