Deux récits, deux femmes.

Dans l’Evangile de Marc, elles sont au centre d’un dispositif littéraire appelé « sandwich ». Cela nous apprend comment Jésus guérit.

Marc 5

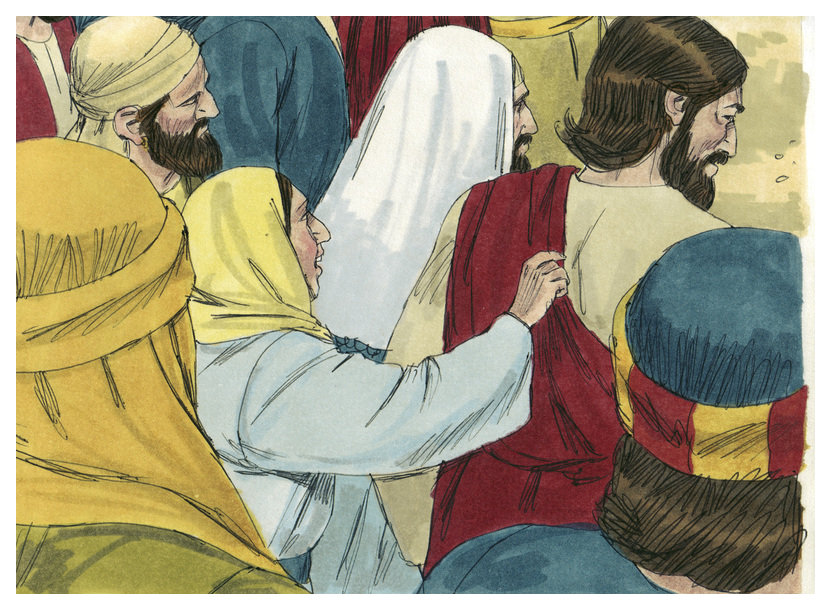

21Jésus regagna l’autre rive en bateau, et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer.22Un des chefs de la synagogue, nommé Jaïros, arrive ; le voyant, il tombe à ses pieds23et le supplie instamment : Ma fille est sur le point de mourir ; viens, impose-lui les mains, afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive.24Il s’en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts.25Or il y avait là une femme atteinte d’une perte de sang depuis douze ans.26Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, et elle avait dépensé tout ce qu’elle possédait sans en tirer aucun avantage ; au contraire, son état avait plutôt empiré.27Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par-derrière, et toucha son vêtement.28Car elle disait : Si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée !29Aussitôt sa perte de sang s’arrêta, et elle sut, dans son corps, qu’elle était guérie de son mal.30Jésus sut aussitôt, en lui-même, qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire : Qui a touché mes vêtements ?31Ses disciples lui disaient : Tu vois la foule qui te presse de toutes parts, et tu dis : « Qui m’a touché ? »32Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela.33Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité.34Mais il lui dit : Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix et sois guérie de ton mal.35Il parlait encore lorsque arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent : Ta fille est morte ; pourquoi importuner encore le maître ?36Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue : N’aie pas peur, crois seulement.37Et il ne laissa personne l’accompagner, si ce n’est Pierre, Jacques et Jean, frère de Jacques.38Ils arrivent chez le chef de la synagogue ; là il voit de l’agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris.39Il entre et leur dit : Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort.40Eux se moquaient de lui. Mais lui les chasse tous, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, ainsi que ceux qui l’accompagnaient, et il entre là où se trouvait l’enfant.41Il saisit l’enfant par la main et lui dit : Talitha koum, ce qui se traduit : Jeune fille, je te le dis, réveille-toi !42Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher — en effet, elle avait douze ans. Ils furent saisis d’une grande stupéfaction.43Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache, et il dit de lui donner à manger.

- Les deux récits sont enchâssés : Marc commence en nous racontant une histoire, puis en entame une autre, avant de terminer la première ; on appelle cela une « construction en sandwich ». La partie jambon ou fromage, c’est l’expérience de cette femme ; le pain, celle de la fille de Jaïros. Les deux récits s’éclairent l’un l’autre.

- L’intelligence du cœur. La femme en « vision interne », empathie du lecteur, touché par le récit des souffrances de cette femme. Donc émotion.

Puis les perceptions :

attention à la rumeur (elle avait appris ce qu’on disait de Jésus)

intention, projet (si j’arrive à toucher ses vêtements, je serai sauvée)

réaction intime (elle ressentit en son corps qu’elle était guérie)

conscience de la situation (sachant ce qui lui était arrivé)Jésus partage cette perception intuitive mais ne sait pas qui l’a touché, tout en cherchant « celle » qui a fait cela… Le partage des intuitions/perceptions rapproche singulièrement cette femme de Jésus (Marc l’a rédigé ainsi pour que nous en ayons conscience).

La réaction des disciples (« Tu vois la foule qui te presse et tu demandes : “Qui m’a touché ?” ») est totalement déphasée. Comme la foule, ils ne perçoivent que l’arrêt du cortège dans une situation d’urgence.

- « Fille » Marc évoque ainsi la fillette de Jaïros dans la demande de son père : ma fillette. Puis dans les termes des messagers : ta fille. Ensuite, en arrivant chez Jaïros, par trois fois, il est question du petit enfant. Enfin, dans la parole de guérison et dans la fin du récit, c’est le mot petite fille, mais aussi jeune fille qui est utilisé.

Concernant la femme à la perte de sang, elle est désignée dans le récit par l’expression « une certaine femme – une femme quelconque ». Cependant, lorsque Jésus l’a entendue dire « toute la vérité », il s’adresse à elle en l’appelant « fille », avec sens de filiation.

Pour la femme, il est question de douze ans de maladie. Quant à la fillette, elle a douze ans. Ce parallélisme permet de relier la femme et la fille de Jaïros par ce laps de temps : cette période signe un moment dans lequel ni l’une ni l’autre n’a été pleinement féminine. Dans les deux cas, nous rencontrons des créatures nouvelles qui renaissent grâce à Jésus ; les verbes employés pour la fillette (se réveiller, se relever) nous confortent dans cette interprétation.

Il convient d’aller plus loin. Comment s’opère cette renaissance, cette « résurrection » ? Cela passe par le niveau relationnel. Pour la femme, isolée et malade, le lien social est dissous ; elle doit se cacher. En lui adressant publiquement la parole, Jésus la restitue comme « fille », autrement dit la fait entrer dans un réseau de filiation ; elle est adoptée, réintégrée

Tout autre est le cas de la « fille de Jaïros ». Son anonymat cache une appartenance : « fille de ». Il peut être terriblement pesant d’être « fille de », « sœur de », « femme de » ! Que de souffrance ! Serait-ce là l’origine de son anorexie (suggérée par les psychanalystes qui se penchent sur ce texte) ? À part le souci de lui assurer la nourriture indispensable, Jésus la délivre de son appartenance en l’appelant jeune fille. Elle devient une personne à part entière.

Elle est passée du stade de « ma fille », c’est-à-dire objet possédé par son père à une existence propre de fille autonome. Une amie exégète précise : « C’est le seul exemple dans lequel un père supplie Jésus pour une fille ; cela est important dans le contexte social de l’époque, quand on sait qu’à Rome, par exemple, on ne donnait pas de prénom aux filles mais on les nommait avec le nom gentilice au féminin. »

Conclusion

Tout ce jaillissement montre que l’important (la femme dit à Jésus toute la vérité = sa vérité) se situe au niveau de l’existence personnelle, de ce qui est vécu dans la souffrance, avec passion… et intelligence du cœur !

Puissions-nous tous nous laisser inspirer par cette femme, devenue pour Jésus « ma fille ».

Yvan Bourquin