Avec Natacha Aubert, Présidente du conseil paroissial de La BARC, nous partons à la découverte des fêtes de Pâques orthodoxes. Et on en a l’eau à la bouche! Je vous promets, tout cela est bien bon!

Préparons Pâques russes…

Le hasard a voulu que mes parents me trouvent une marraine orthodoxe grecque et un parrain orthodoxe russe, tour de force d’autant plus improbable que tous deux n’étaient pas liés et ne se connaissaient pas. Avec ma marraine, j’ai eu l’occasion d’assister à une célébration orthodoxe, à Genève, tard le samedi de Pâques et longue, longue comme un jour sans pain! J’ai souvenir d’avoir passé plus de trois heures à regarder, sans comprendre, des prêtres effectuer des gestes, réciter des textes (en grec), sortir de l’église et y revenir, laissant l’assistance en plan et debout (parce qu’il n’y a pas assez de siège dans une église orthodoxe).

Si je n’ai jamais eu l’occasion de suivre une célébration pascale selon le rite orthodoxe russe, j’ai en revanche eu le plaisir d’en préparer le repas du dimanche.

Les orthodoxes, comme les catholiques, suivent un carême strict. Le dimanche de Pâques est donc l’occasion de renouer avec les produits laitiers, les œufs, la viande et l’alcool (du moins chez mon parrain). Les plats doivent être préparés la veille, le samedi, d’une part pour éviter d’avoir à cuisiner le jour de Pâques, d’autre part, parce que certaines préparations demandent un long temps de repos. Par exemple, la paskha (prononcez pasra) ou le koulitch. La paskha, c’est le clou de Pâques. On sent déjà, rien qu’au nom, que c’est un dessert qu’on ne fait qu’à cette occasion. La recette dont j’ai hérité fera sans doute rire les vrais orthodoxes, car, comme toute recette, elle a évolué, s’est adaptée au lieu, aux produits disponibles, au goût de ceux qui la font, mais elle reste exceptionnelle. Les proportions sont comptées pour une bonne tablée (disons 15 à 20 personnes).

Il vous faut:

-17 jaunes d’œufs (il n’y a pas de faute de frappe, c’est bien 17 jaunes, et comme c’est un nombre premier, c’est difficile à diviser. D’un autre côté je suis sûre que ca marche aussi avec 18 ou avec 16 jaunes)

– 9 bâtons de vanille (dont vous extrayez les grains)

– 400 gr de sucre (finalement ce n’est pas si sucré)

Vous mélangez cette base jusqu’à ce qu’elle devienne presque blanche et que l’on n’entende plus crisser le sucre. Vous y ajoutez

– 3/4 de litre de crème

– 1 kg de séré à la crème

– 2 kg de séré maigre (parce qu’il ne faut pas que ce soit trop lourd)

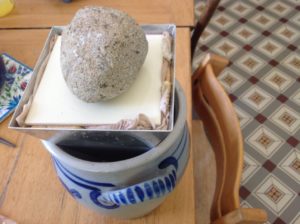

Ça vous donne une bonne masse et 24 heures ne sont pas de trop pour éliminer le liquide. Pour cela, il existe des moules de forme pyramidale que l’on tapisse d’une gaze et qui servent à égoutter la paskha. Mais il est possible de prendre une passoire (ou un pot de fleur), de la tapisser d’une gaze et la poser en équilibre sur un grand saladier. Vous repliez la gaze par dessus et vous mettez du poids (des boîtes de conserve par exemple), d’abord 500 gr, puis 1 kg pour bien presser.

Le lendemain quand vous démoulez, il ne reste en principe plus que du solide, d’une consistance comparable au beurre. Moi, je jette le liquide, mais il y a moyen d’en faire une crème, de même que les 17 blancs d’œufs serviront à faire des meringues.

Sur la paskha, il faut graver XB sur chaque face, pour Христос воскресе (Christ est ressuscité). En accompagnement, le koulitch est une sorte de biscuit bien (trop) consistant.

C’est la même inscription XB qui se fait sur chacun des plats qui précèdent le dessert: sur la salade de carottes, de céleri, de racine rouge, russe (eh oui), sur le djadjik (mon parrain était aussi turc!), les foies en gelée, le gigot, le rôti… partout, sur tout, on rappelle que Christ est ressuscité!

Si nous avons célébré Pâques la semaine passée, confinés dans nos maisons, les orthodoxes, eux, se préparent à la vivre ce dimanche, 19 avril. A première vue, ce décalage est dû à la différence de calendrier entre le calendrier julien suivi par l’Église orthodoxe d’orient et le calendrier grégorien adopté par la société civile et les églises d’occident. L’écart entre les deux calendriers est actuellement et pour le siècle à venir de 13 jours. Pâques étant une fête mobile, elle est fixée le premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps, c’est à dire le premier dimanche qui suit la première pleine après le 21 mars. Le 21 mars orthodoxe ayant lieu 13 jours après, soit le 3 avril grégorien, le calcul ne se fait pas forcément sur la même pleine lune, si celle-ci a lieu avant.

Cependant, cette belle explication tombe à l’eau, puisqu’en 2020, la pleine lune a eu lieu le 8 avril donc après l’équinoxe julienne et grégorienne. Alors pourquoi ce décalage?

Contrairement aux musulmans qui fixent le ramadân, en observant la lune et en décrétant l’entrée dans le jeun d’année en année, la date de Pâques est le résultat de projections établies vers 542 par un moine érudit, Denys le Petit, selon une théorie remontant à Méton d’Athènes, au Ve siècle av. J.-C. Les lunaisons (durée moyenne entre deux nouvelles lunes) ont une durée de 29,53 jours. 235 lunaisons couvrent assez précisément 19 ans solaires, mais avec un petit décalage de 1h29. Sur 19 ans, ce n’est rien, mais cela finit par faire un jour après 300 ans. Comme cette projection date de bientôt 1500 ans, le décalage est maintenant de 4 à 5 jours. Rectifié par la réforme grégorienne, il existe toujours dans le calendrier julien selon lequel la pleine lune théorique d’avril 2020 était prévue le 13 avril (8 avril + 4 à 5 jours). C’est normal, même si c’est difficile à calculer que les orthodoxes fêtent Pâques ce dimanche. Ce qui ne change pas, c’est qu’ils le feront chez eux, comme nous!

Que ce soit le 12 avril ou le 19: « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. »

Natacha Aubert.